|

Город мой!

Город мой, город мой,

Я люблю тебя с детства.

Котлас всюду со мной –

Он живёт в моём сердце.

|

Детство

Так в жизни повелось, что мы всё время куда-то спешим, несёмся, не успевая толком осознать один прожитый день, а на подходе уже другой. Вот и он пролетел в суете. Не успеешь оглянуться, как неделя прошла, месяц, год, еще год, еще… Ну, дела! И куда нас всех несет? Надо бы тормознуть, оглядеться, и, пожалуй, вспомнить, что же мы с нашим отчим домом прошли, чего достигли Так в жизни повелось, что мы всё время куда-то спешим, несёмся, не успевая толком осознать один прожитый день, а на подходе уже другой. Вот и он пролетел в суете. Не успеешь оглянуться, как неделя прошла, месяц, год, еще год, еще… Ну, дела! И куда нас всех несет? Надо бы тормознуть, оглядеться, и, пожалуй, вспомнить, что же мы с нашим отчим домом прошли, чего достигли

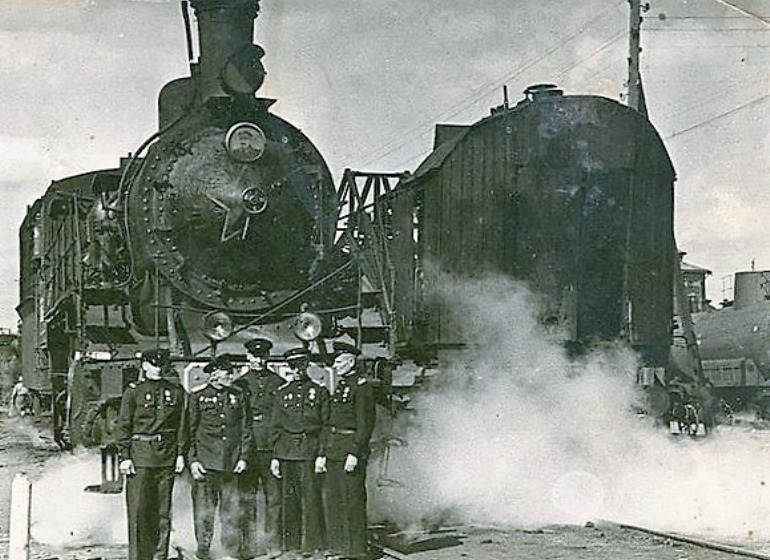

Как ни крути, а все мои воспоминания, особенно детские, связаны с рекой и железной дорогой. Утром нас будили пароходные и паровозные гудки, стук колес прибывающих поездов, голоса вокзальных репродукторов: «Граждане пассажиры…», с реки неслись звуки катеров и моторных лодок. А куда деваться. Всё детство прошло в районе привокзальной площади, на улице Кирова. Направо пойдешь – вокзал, налево пойдешь – вокзал, прямо пойдешь – рынок. Народ говорил: «Базар – вокзал». Как в Одессе. Родители трудились на железной дороге. Как ни крути, а все мои воспоминания, особенно детские, связаны с рекой и железной дорогой. Утром нас будили пароходные и паровозные гудки, стук колес прибывающих поездов, голоса вокзальных репродукторов: «Граждане пассажиры…», с реки неслись звуки катеров и моторных лодок. А куда деваться. Всё детство прошло в районе привокзальной площади, на улице Кирова. Направо пойдешь – вокзал, налево пойдешь – вокзал, прямо пойдешь – рынок. Народ говорил: «Базар – вокзал». Как в Одессе. Родители трудились на железной дороге.

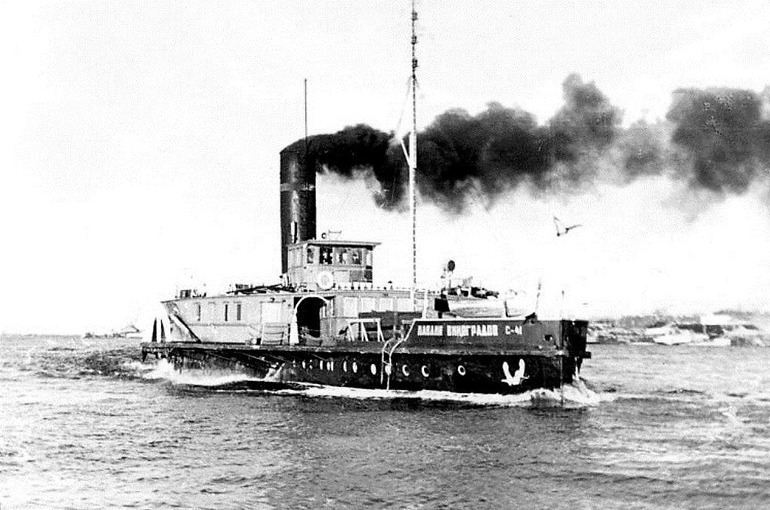

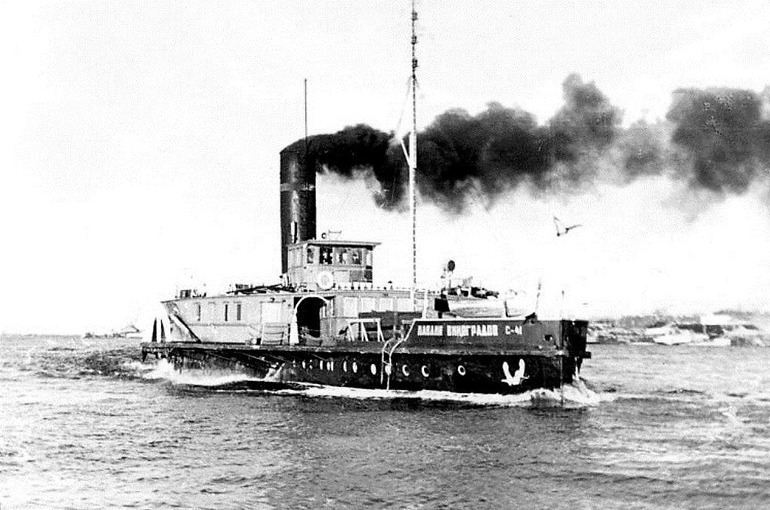

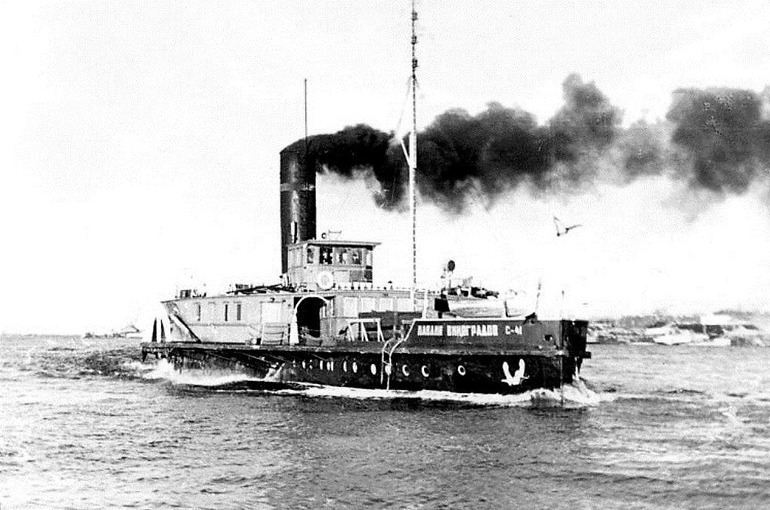

Отец, правда, поначалу начинал ходить на пароходе «Желябов», хотя и не долго. Поэтому мы часто с ним ходили навещать его старых товарищей, которые продолжали бороздить просторы Северной Двины на этом колеснике. Мы с отцом забирались на верхнюю палубу, я выходил на мостик и представлял себя капитаном. На мне была матроска, и я в неописуемом восторге кричал: «Матросская шапка, веревка в руке, веду я кораблик по быстрой реке…». Отец, правда, поначалу начинал ходить на пароходе «Желябов», хотя и не долго. Поэтому мы часто с ним ходили навещать его старых товарищей, которые продолжали бороздить просторы Северной Двины на этом колеснике. Мы с отцом забирались на верхнюю палубу, я выходил на мостик и представлял себя капитаном. На мне была матроска, и я в неописуемом восторге кричал: «Матросская шапка, веревка в руке, веду я кораблик по быстрой реке…».

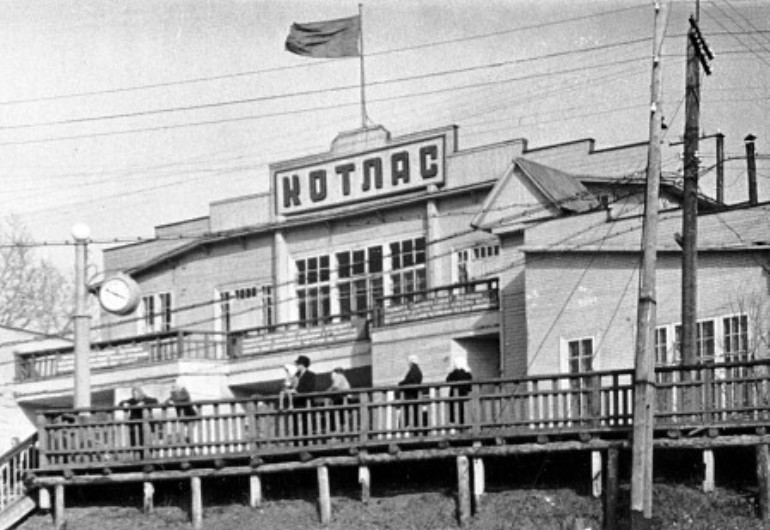

Само собой что после такого «боевого крещения» река для меня, особенно летом, была любимым местом времяпрепровождения. Еще в дошкольном возрасте я приходил на речной вокзал, садился на верхние ступеньки лестницы, которая спускалась к дебаркадеру, и смотрел, как мимо проплывают катера, самоходки, как пароходы тянут плоты вниз по течению, и слушал музыку. Пароходы ходили по реке «с музыкой». И ее далеко было слышно: «Летят белокрылые чайки», «Льется песня на просторе». Музыка на судах в то время была обязательной. Это входило в обязанности команды. Само собой что после такого «боевого крещения» река для меня, особенно летом, была любимым местом времяпрепровождения. Еще в дошкольном возрасте я приходил на речной вокзал, садился на верхние ступеньки лестницы, которая спускалась к дебаркадеру, и смотрел, как мимо проплывают катера, самоходки, как пароходы тянут плоты вниз по течению, и слушал музыку. Пароходы ходили по реке «с музыкой». И ее далеко было слышно: «Летят белокрылые чайки», «Льется песня на просторе». Музыка на судах в то время была обязательной. Это входило в обязанности команды.

Сейчас уже и не помню, может меня ругали дома, за то, что без спросу бегал на реку, но отучить уже не могли. Река как магнитом притягивала к себе. Недаром же говорят, что бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и звездное небо. Сейчас уже и не помню, может меня ругали дома, за то, что без спросу бегал на реку, но отучить уже не могли. Река как магнитом притягивала к себе. Недаром же говорят, что бесконечно долго можно смотреть на огонь, воду и звездное небо.

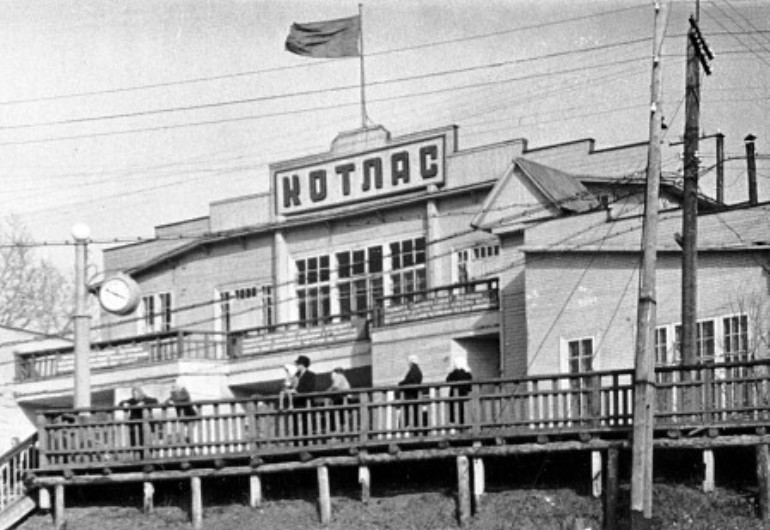

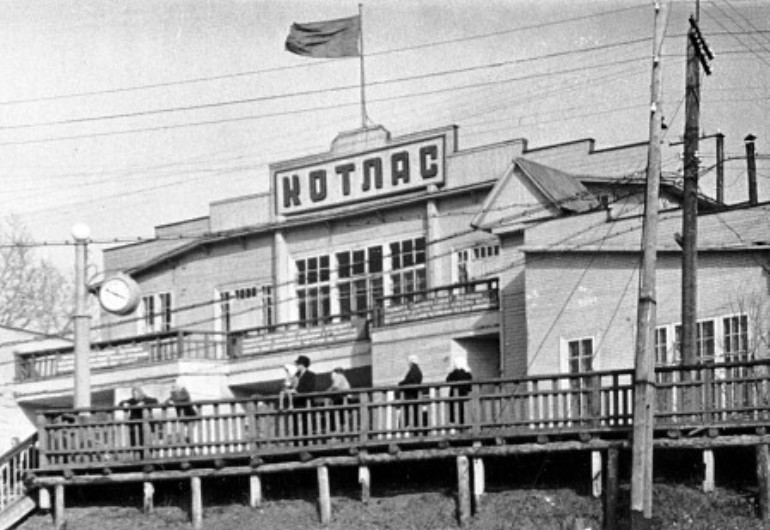

Старый деревянный «Речной» был просто красавцем. Вся площадь вокруг него, широкая лестница, которая спускалась к реке, перила, фонари на высоких столбах по бокам, весь этот деревянный ансамбль, похожий на дворец, был излюбленным местом отдыха котлашан. Высокий берег был огорожен, к ограде примыкали мостки. Это напоминало смотровую площадку. В большом парке по обе стороны вокзала разместили уютные скамеечки, на которых вечерами собирались парочки. Старый деревянный «Речной» был просто красавцем. Вся площадь вокруг него, широкая лестница, которая спускалась к реке, перила, фонари на высоких столбах по бокам, весь этот деревянный ансамбль, похожий на дворец, был излюбленным местом отдыха котлашан. Высокий берег был огорожен, к ограде примыкали мостки. Это напоминало смотровую площадку. В большом парке по обе стороны вокзала разместили уютные скамеечки, на которых вечерами собирались парочки.

Романтика, да и только! Чуть ниже по течению, там, где сейчас одиноко стоит памятник, находился пляж. На нем работала лодочная станция. Лодки можно было брать напрокат. Мы их называли «локомотивками». Понятно, к какому обществу они принадлежали. Романтика, да и только! Чуть ниже по течению, там, где сейчас одиноко стоит памятник, находился пляж. На нем работала лодочная станция. Лодки можно было брать напрокат. Мы их называли «локомотивками». Понятно, к какому обществу они принадлежали.

Но настоящий пляж в те времена был на той стороне. От пристани отходил «перевоз» - «Эмка» или катер с небольшой баржей, и за 5 копеек вы были на левом берегу. Самые шустрые бессребреники всеми доступными способами умудрялись проскочить бесплатно. Иногда удавалось, иногда нет. Берег на той стороне неглубокий, с ровным дном, песок мелкий, бархатный. Вода, особенно в июле-августе, чистая, прозрачная. Купайся, загорай, развлекайся. Каждые выходные веселым гомоном детей наполнялся пляж. Но настоящий пляж в те времена был на той стороне. От пристани отходил «перевоз» - «Эмка» или катер с небольшой баржей, и за 5 копеек вы были на левом берегу. Самые шустрые бессребреники всеми доступными способами умудрялись проскочить бесплатно. Иногда удавалось, иногда нет. Берег на той стороне неглубокий, с ровным дном, песок мелкий, бархатный. Вода, особенно в июле-августе, чистая, прозрачная. Купайся, загорай, развлекайся. Каждые выходные веселым гомоном детей наполнялся пляж.

1954 год. День железнодорожника на «Локомотиве». Август, лето, футбол. Я впервые с родителям на стадионе. Народу – что людей! Мужики облепили многочисленные пивные ларьки, и, потягивая налитое устюжское из бочек, «перемалывают косточки» котласских корифеев. До меня доносятся странные слова «Каныш», «Шобла», «Хана», «Ваня-Котя». Мне интересно. «Ваня-Котя» - это еще можно как-то понять, а вот про всё остальное пытаюсь спросить у отца. Но мои вопросы летят в пустоту, потому что он занят, вокруг полно народу, и, похоже, все его знают со всеми надо «по кружечке». Я поворачиваюсь к маме, но она категорична – «нечего слушать взрослых!». Уводит меня и отца заодно. 1954 год. День железнодорожника на «Локомотиве». Август, лето, футбол. Я впервые с родителям на стадионе. Народу – что людей! Мужики облепили многочисленные пивные ларьки, и, потягивая налитое устюжское из бочек, «перемалывают косточки» котласских корифеев. До меня доносятся странные слова «Каныш», «Шобла», «Хана», «Ваня-Котя». Мне интересно. «Ваня-Котя» - это еще можно как-то понять, а вот про всё остальное пытаюсь спросить у отца. Но мои вопросы летят в пустоту, потому что он занят, вокруг полно народу, и, похоже, все его знают со всеми надо «по кружечке». Я поворачиваюсь к маме, но она категорична – «нечего слушать взрослых!». Уводит меня и отца заодно.

И вот мы уже на трибуне (трибуна – это три ряда скамеек) и я снова слышу крики зрителей – «Котя – давай!», «В пас играй!», «Бить надо!», и совсем уж непонятное – «Судью на мыло!!!» Оба-на! А это еще что такое? Футбол мне не очень нравится, мне нравится быть с родителями, ходить за ручку с отцом, у которого на кителе сверкают награды, слушать байки болельщиков, присутствовать при этом, и чувствовать себя намного старше. В детстве так хочется побыстрее вырасти. И зачем? И вот мы уже на трибуне (трибуна – это три ряда скамеек) и я снова слышу крики зрителей – «Котя – давай!», «В пас играй!», «Бить надо!», и совсем уж непонятное – «Судью на мыло!!!» Оба-на! А это еще что такое? Футбол мне не очень нравится, мне нравится быть с родителями, ходить за ручку с отцом, у которого на кителе сверкают награды, слушать байки болельщиков, присутствовать при этом, и чувствовать себя намного старше. В детстве так хочется побыстрее вырасти. И зачем?

Футбол в мою жизнь всё же вошел, но это случилось намного позже. Футбол в мою жизнь всё же вошел, но это случилось намного позже.

Каждое лето в Котласе приезжали артисты цирка с аттракционами «Мотогонки по вертикальной стене». Они строили свои вертикальные стены в двух шагах от нашего дома, на пустыре, и мы, конечно, не пропускали такое зрелище. Грохот стоял невыносимый, стены ходили ходуном, когда мотоциклисты, одетые во всё кожаное, проносились по самому верху. Иногда они ездили и вдвоем – мужчина и женщина. От такого зрелища просто дух захватывало! Помню, там была красная линия буквально в полуметре от самого верха, где стояли зрители. И артисты гоняли по самой полосе, наводя одновременно и страх, и восторг. Нам, мелюзге дошкольного возраста было непонятно как они не падают? Волшебство какое-то! Сейчас такое можно увидеть разве что в старых советских кинофильмах. Каждое лето в Котласе приезжали артисты цирка с аттракционами «Мотогонки по вертикальной стене». Они строили свои вертикальные стены в двух шагах от нашего дома, на пустыре, и мы, конечно, не пропускали такое зрелище. Грохот стоял невыносимый, стены ходили ходуном, когда мотоциклисты, одетые во всё кожаное, проносились по самому верху. Иногда они ездили и вдвоем – мужчина и женщина. От такого зрелища просто дух захватывало! Помню, там была красная линия буквально в полуметре от самого верха, где стояли зрители. И артисты гоняли по самой полосе, наводя одновременно и страх, и восторг. Нам, мелюзге дошкольного возраста было непонятно как они не падают? Волшебство какое-то! Сейчас такое можно увидеть разве что в старых советских кинофильмах.

Вторым излюбленным местом нашего досуга после «Речного» был ж/д вокзал и всё, что вокруг него: привокзальная площадь, перрон, ларьки. Новое здание вокзала было построено в 1957 году. В эксплуатации оставался еще и старый, в котором разместились кассы, багажное отделение и милиция. Вторым излюбленным местом нашего досуга после «Речного» был ж/д вокзал и всё, что вокруг него: привокзальная площадь, перрон, ларьки. Новое здание вокзала было построено в 1957 году. В эксплуатации оставался еще и старый, в котором разместились кассы, багажное отделение и милиция.

Новый вокзал сразу привлёк к себе внимание красивым внешним видом и внутренним убранством. В залах ожидания висели большие репродукции известных картин «Девятый вал», «Запорожцы», «На привале» (Василий Тёркин). Новый вокзал сразу привлёк к себе внимание красивым внешним видом и внутренним убранством. В залах ожидания висели большие репродукции известных картин «Девятый вал», «Запорожцы», «На привале» (Василий Тёркин).

От станции Котас-Южный ходили поезда в Москву, Ленинград, Киров, Воркуту. Курсировало несколько поездов пригородного сообщения в Урдому, Черемуху, Лузу, Пинюг. Был даже поезд Котлас – Вычегда . Вагоны были деревянные, площадки открытые. Мы любили летом ездить на этих площадках до Слободки. Когда родители об этом узнали, нам, понятное дело, «всыпали». От станции Котас-Южный ходили поезда в Москву, Ленинград, Киров, Воркуту. Курсировало несколько поездов пригородного сообщения в Урдому, Черемуху, Лузу, Пинюг. Был даже поезд Котлас – Вычегда . Вагоны были деревянные, площадки открытые. Мы любили летом ездить на этих площадках до Слободки. Когда родители об этом узнали, нам, понятное дело, «всыпали».

Попадало и по более «крупным» делам. Вспоминается один случай. Попадало и по более «крупным» делам. Вспоминается один случай.

В зале ожидания в то время стояла специальная «поилка». Из неё небольшим фонтанчиком била вода и все, кто желал, мог подойти и утолить жажду. Сейчас такое трудно представить – все пили из одного источника, все пили из одной бутылки или стакана. И ведь никто от этого не умер! Так вот. Как-то раз нам взбрело в голову баловаться у этой поилки и обрызгивать друг друга. То, что мы мешаем пассажирам и брызги летят и на них в том числе, до нас дошло в тот момент, когда в зале ожидания появился милиционер. С помощью «пострадавших» нас тут же скрутили и отвели в отделение. В зале ожидания в то время стояла специальная «поилка». Из неё небольшим фонтанчиком била вода и все, кто желал, мог подойти и утолить жажду. Сейчас такое трудно представить – все пили из одного источника, все пили из одной бутылки или стакана. И ведь никто от этого не умер! Так вот. Как-то раз нам взбрело в голову баловаться у этой поилки и обрызгивать друг друга. То, что мы мешаем пассажирам и брызги летят и на них в том числе, до нас дошло в тот момент, когда в зале ожидания появился милиционер. С помощью «пострадавших» нас тут же скрутили и отвели в отделение.

Поместили нас в «обезьяннике», который находился почти в подвале. Сейчас всё это вспоминается с улыбкой, но тогда нам стало не до смеха. Естественно стал вопрос - сколько времени мы тут просидим? И в этот самый напряженнейший момент кто-то вспомнил фильм «граф Монте-Кристо», которые в то время прошел в городе, и изрёк: «Стариками выйдем…». И мы все в рёв! Тем временем вызвали родителей и нас под их присмотром отпустили. Воспитательный процесс продолжался дома. Помните, Высоцкий пел: «Вели дела отменные сопливые острожники…». Это про нас! Поместили нас в «обезьяннике», который находился почти в подвале. Сейчас всё это вспоминается с улыбкой, но тогда нам стало не до смеха. Естественно стал вопрос - сколько времени мы тут просидим? И в этот самый напряженнейший момент кто-то вспомнил фильм «граф Монте-Кристо», которые в то время прошел в городе, и изрёк: «Стариками выйдем…». И мы все в рёв! Тем временем вызвали родителей и нас под их присмотром отпустили. Воспитательный процесс продолжался дома. Помните, Высоцкий пел: «Вели дела отменные сопливые острожники…». Это про нас!

Родители наши работали у кого машинистом, у кого проводником, у кого в депо. Мой отец работал поездным вагонным мастером. Я обязательно ходил на вокзал провожать его в поездку. Родители наши работали у кого машинистом, у кого проводником, у кого в депо. Мой отец работал поездным вагонным мастером. Я обязательно ходил на вокзал провожать его в поездку.

Поезд в Москву формировался особенно тщательно и отправлялся торжественно. Проводники, одетые в белую форму, белые перчатки, встречали у своих вагонов пассажиров. Когда мимо проходил начальник поезда, ему нужно было отдавать честь! Таково было наследие войны. Железная дорога была полувоенной организацией и дисциплина – под стать ей. Поезд в Москву формировался особенно тщательно и отправлялся торжественно. Проводники, одетые в белую форму, белые перчатки, встречали у своих вагонов пассажиров. Когда мимо проходил начальник поезда, ему нужно было отдавать честь! Таково было наследие войны. Железная дорога была полувоенной организацией и дисциплина – под стать ей.

Перед отправлением дежурный по вокзалу подавал три звонка специальным колокольчиком, как на флоте «рында». После третьего сигнала начинал играть марш «Прощание славянки», машинист подавал один длинный гудок и поезд отправлялся. Всегда хотелось быть там, в вагоне, куда-то ехать, а не смотреть вслед удаляющемуся составу. Перед отправлением дежурный по вокзалу подавал три звонка специальным колокольчиком, как на флоте «рында». После третьего сигнала начинал играть марш «Прощание славянки», машинист подавал один длинный гудок и поезд отправлялся. Всегда хотелось быть там, в вагоне, куда-то ехать, а не смотреть вслед удаляющемуся составу.

Это была мечта, и эта мечта сбылась! В 1957 году я закончил первый класс без «трояков» и отец летом взял меня с собой в Москву. Я был на седьмом небе о счастья. Тогда многие так делали и брали своих детей в поездку бесплатно. Главное было не нарваться на вологодских ревизоров. А для этого существовал «собачник» так называемый. Забирайся в самый угол и «не дыши». Там же можно было и спать. Только вот спать не хотелось. А хотелось без устали смотреть в окно и не пропустить что-нибудь интересное. А интересно было всё! Помню песенку того времени: «Всё смотрю я в окошко вагонное, насмотреться никак не могу». Это была мечта, и эта мечта сбылась! В 1957 году я закончил первый класс без «трояков» и отец летом взял меня с собой в Москву. Я был на седьмом небе о счастья. Тогда многие так делали и брали своих детей в поездку бесплатно. Главное было не нарваться на вологодских ревизоров. А для этого существовал «собачник» так называемый. Забирайся в самый угол и «не дыши». Там же можно было и спать. Только вот спать не хотелось. А хотелось без устали смотреть в окно и не пропустить что-нибудь интересное. А интересно было всё! Помню песенку того времени: «Всё смотрю я в окошко вагонное, насмотреться никак не могу».

Поездка была знаменательной. То, что нужно было сделать в плане патриотического воспитания (в то время это было жизненно необходимо), отец всё сделал правильно. Он свозил меня на Красную площадь, в Кремль, мы побывали в Оружейной палате, посетили храм, где покоятся все наши цари. Были в историческом музее, выстояли очередь в мавзолей, в котором тогда еще лежал Ленин со Сталиным (представляете!). Съездили на Сельскохозяйственную выставку, будущую ВДНХ. Память сохранила послевоенную Москву. Да, мне повезло. Видимо поэтому я до сих пор люблю старые советские кинофильмы. Поездка была знаменательной. То, что нужно было сделать в плане патриотического воспитания (в то время это было жизненно необходимо), отец всё сделал правильно. Он свозил меня на Красную площадь, в Кремль, мы побывали в Оружейной палате, посетили храм, где покоятся все наши цари. Были в историческом музее, выстояли очередь в мавзолей, в котором тогда еще лежал Ленин со Сталиным (представляете!). Съездили на Сельскохозяйственную выставку, будущую ВДНХ. Память сохранила послевоенную Москву. Да, мне повезло. Видимо поэтому я до сих пор люблю старые советские кинофильмы.

До 1960 года отец еще несколько раз брал меня с собой. Потом должность поездного вагонного мастера на железной дороге упразднили, и лафа кончилась. До 1960 года отец еще несколько раз брал меня с собой. Потом должность поездного вагонного мастера на железной дороге упразднили, и лафа кончилась.

* * *

В середине 50х годов в Котласе наметилась тенденция среди рабочих и служащих железной дороги своими руками возводить двухэтажные шлакоблочные дома. Для себя, для своих семей. Мои родители так же впряглись в это дело. Отец всё своё свободное от поездок время, не покладая рук, трудился над тем, что бы дом был построен как можно прочнее и быстрее. Так в то время решалась жилищная проблема. Дом строил весь коллектив вагонного депо. Главным прорабом стройки был осмотрщик вагонов А.И.Никуличев. Вот отрывок из интервью, которое он давал корреспонденту газеты «Печорская магистраль» по окончанию строительства: - «Раньше Вы занимались строительством?» – «Никогда» - «Как же Вы руководили стройкой?» - «Очень просто. Сказали: вот тебе картинка будущего дома. Забирай чертежи, иди и строй, а мы все будем помогать» - «И что же?» - «Я пошел и начал строить, а руководители депо действительно помогали мне, учили». В середине 50х годов в Котласе наметилась тенденция среди рабочих и служащих железной дороги своими руками возводить двухэтажные шлакоблочные дома. Для себя, для своих семей. Мои родители так же впряглись в это дело. Отец всё своё свободное от поездок время, не покладая рук, трудился над тем, что бы дом был построен как можно прочнее и быстрее. Так в то время решалась жилищная проблема. Дом строил весь коллектив вагонного депо. Главным прорабом стройки был осмотрщик вагонов А.И.Никуличев. Вот отрывок из интервью, которое он давал корреспонденту газеты «Печорская магистраль» по окончанию строительства: - «Раньше Вы занимались строительством?» – «Никогда» - «Как же Вы руководили стройкой?» - «Очень просто. Сказали: вот тебе картинка будущего дома. Забирай чертежи, иди и строй, а мы все будем помогать» - «И что же?» - «Я пошел и начал строить, а руководители депо действительно помогали мне, учили».

Русская пословица в действии: «Глаза боятся – руки делают». Госкомиссия приняла дом и 12 семей котласских вагонников заселили его, и наша семья в том числе. У нас была двухкомнатная квартира с кухней и печным отоплением. Русская пословица в действии: «Глаза боятся – руки делают». Госкомиссия приняла дом и 12 семей котласских вагонников заселили его, и наша семья в том числе. У нас была двухкомнатная квартира с кухней и печным отоплением.

Водопровода не было, но это нисколько не тяготило, потому что была колонка на углу. После комнатки в 11 кв.м., в которой наша семья ютилась на Кирова, это были просто хоромы! Мечта о доступном жилье осуществилась. Водопровода не было, но это нисколько не тяготило, потому что была колонка на углу. После комнатки в 11 кв.м., в которой наша семья ютилась на Кирова, это были просто хоромы! Мечта о доступном жилье осуществилась.

К дому сразу приклеилось имя «Белый дом». Он стоял на углу Пролетарской (нынешней Гагарина) и Грибоедова. Кругом частные дома, сараи, огороды и закоулки. Для пацанов это и досуг, и место уединения, и предмет гордости. И казалось, что все дороги открыты и, достаточно только захотеть, все мечты сбудутся. А пацанов оказалось не мало. Сразу 18 (!) ребят от мала до велика заселились в новые квартиры. Перезнакомились все очень быстро. К дому сразу приклеилось имя «Белый дом». Он стоял на углу Пролетарской (нынешней Гагарина) и Грибоедова. Кругом частные дома, сараи, огороды и закоулки. Для пацанов это и досуг, и место уединения, и предмет гордости. И казалось, что все дороги открыты и, достаточно только захотеть, все мечты сбудутся. А пацанов оказалось не мало. Сразу 18 (!) ребят от мала до велика заселились в новые квартиры. Перезнакомились все очень быстро.

У ребят с этим проблем никогда не было. В то время на уме была только одна улица, и если мы утром выходили из дома, то возвращались только вечером. Мобильников не было, домашних телефонов тоже. Каждый вечер наши мамы задавали нам один и то же вопрос: «Где тебя носило?». А носило везде. И чем мы только не занимались. Играли и сами себе придумывали игры с палками, самодельными мечами, банками, тряпичными мячами. Или просто сидели на заборах, мостках, чьих-нибудь дровах и болтали, о чем хотели. Пили воду из колонки на углу. Лазили по чужим садам и огородам, тырили яблоки, дрались до первой крови и ходили в синяках. Жаловаться родителям было не принято. На все их вопросы отвечали молчанием, как партизаны, даже когда попадало. Было всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Весной бродили по лужам в резиновых сапогах, у кого они были, строили плоты, самокаты, пускали ручейки. У ребят с этим проблем никогда не было. В то время на уме была только одна улица, и если мы утром выходили из дома, то возвращались только вечером. Мобильников не было, домашних телефонов тоже. Каждый вечер наши мамы задавали нам один и то же вопрос: «Где тебя носило?». А носило везде. И чем мы только не занимались. Играли и сами себе придумывали игры с палками, самодельными мечами, банками, тряпичными мячами. Или просто сидели на заборах, мостках, чьих-нибудь дровах и болтали, о чем хотели. Пили воду из колонки на углу. Лазили по чужим садам и огородам, тырили яблоки, дрались до первой крови и ходили в синяках. Жаловаться родителям было не принято. На все их вопросы отвечали молчанием, как партизаны, даже когда попадало. Было всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Весной бродили по лужам в резиновых сапогах, у кого они были, строили плоты, самокаты, пускали ручейки.

Зимой у нас была экипировка – валенки и шаровары, которые натягивались сверху на валенки, поскольку мы пока все сугробы не обследуем и с сараев не напрыгаемся, домой не шли. Зимой у нас была экипировка – валенки и шаровары, которые натягивались сверху на валенки, поскольку мы пока все сугробы не обследуем и с сараев не напрыгаемся, домой не шли.

А дома эти самые шаровары снимались вместе с валенками, потому что они стояли «колом». А мы тем временем садились у печки (а иногда и на неё), ставили ноги в духовку и отогревались. А дома эти самые шаровары снимались вместе с валенками, потому что они стояли «колом». А мы тем временем садились у печки (а иногда и на неё), ставили ноги в духовку и отогревались.

Почти всё лето мы пропадали на реке. Немного ниже по течению, почти самого слияния Северной Двины и Вычегды, напротив пустого острова, был отличный белый песок. Мы так и называли это место – «Белые пески». И хотя идти было не близко, всё-равно тянуло именно туда. Там можно было дать волю своим эмоциям. Купались, загорали, дурачились, играли в футбол, брали с собой удочки, донки, верходонки, ловили рыбу, в основном мелочь, которой можно было накормить только кота. Почти всё лето мы пропадали на реке. Немного ниже по течению, почти самого слияния Северной Двины и Вычегды, напротив пустого острова, был отличный белый песок. Мы так и называли это место – «Белые пески». И хотя идти было не близко, всё-равно тянуло именно туда. Там можно было дать волю своим эмоциям. Купались, загорали, дурачились, играли в футбол, брали с собой удочки, донки, верходонки, ловили рыбу, в основном мелочь, которой можно было накормить только кота.

Милое, беспечное, беззаботное детство незаметно проходило. Детство, в котором не было компьютеров, игровых приставок, компакт-дисков, сотовых телефонов, интернета. В городе даже телевидения не было. Было два кинотеатра. По воскресеньям мы всей толпой неслись на утренний сеанс, а после, придя домой, под впечатлением от увиденного, мастерили деревянные мечи и сабли и сражались на них, поражая героям из кинофильмов. В этой бесшабашности и лихачестве мы находили своё право на риск и неудачу, свою свободу выбора. Милое, беспечное, беззаботное детство незаметно проходило. Детство, в котором не было компьютеров, игровых приставок, компакт-дисков, сотовых телефонов, интернета. В городе даже телевидения не было. Было два кинотеатра. По воскресеньям мы всей толпой неслись на утренний сеанс, а после, придя домой, под впечатлением от увиденного, мастерили деревянные мечи и сабли и сражались на них, поражая героям из кинофильмов. В этой бесшабашности и лихачестве мы находили своё право на риск и неудачу, свою свободу выбора.

Школа

Самый грустный день в году – 1 сентября. Совершенно не хотелось расставаться с летом и идти в школу. А идти было не близко, километра полтора. Самый грустный день в году – 1 сентября. Совершенно не хотелось расставаться с летом и идти в школу. А идти было не близко, километра полтора.

В связи с переездом расстояние увеличилось вдвое. Я ходил в 76-ю, а все соседи учились в 4й, которая была совсем рядом. На все мои уговоры перевести меня, родители отвечали отказом. Хошь – не хошь, а пришлось подчиниться. В связи с переездом расстояние увеличилось вдвое. Я ходил в 76-ю, а все соседи учились в 4й, которая была совсем рядом. На все мои уговоры перевести меня, родители отвечали отказом. Хошь – не хошь, а пришлось подчиниться.

В 1960 году произошло событие, которое изменило многое. В 5-м классе на уроках физкультуры началось обучение баскетболу. Мы влюбились в него сразу и навсегда. Наш новый учитель физкультуры Валерий Алексеевич Дьячков рассказал и показал нам, что да как, ну и понеслось! Мы быстро уяснили, что в баскетбол можно играть не только в спортзале, но и на открытых площадках. Можно так же играть и на одно кольцо. И еще очень важный момент: на начальном этапе игра не требует особой физической подготовки, но в дальнейшем весьма успешно обеспечивает физическое и техническое развитие спортсмена; развивает скорость, выносливость, быстроту реакции, координацию движений, упорство, терпение, характер, командный дух. В 1960 году произошло событие, которое изменило многое. В 5-м классе на уроках физкультуры началось обучение баскетболу. Мы влюбились в него сразу и навсегда. Наш новый учитель физкультуры Валерий Алексеевич Дьячков рассказал и показал нам, что да как, ну и понеслось! Мы быстро уяснили, что в баскетбол можно играть не только в спортзале, но и на открытых площадках. Можно так же играть и на одно кольцо. И еще очень важный момент: на начальном этапе игра не требует особой физической подготовки, но в дальнейшем весьма успешно обеспечивает физическое и техническое развитие спортсмена; развивает скорость, выносливость, быстроту реакции, координацию движений, упорство, терпение, характер, командный дух.

В.А.Дьячков всегда говорил своим ученикам: «Занимаясь баскетболом, вы станете сильными, быстрыми, ловкими и смелыми, воспитаете в себе меткость, умение быстро ориентироваться на площадке. К тому же игра очень эмоциональная. Но главное в баскетболе – это бросок. В нем смысл и цель игры». С именем Дьячкова связаны многие славные страницы спортивной жизни Котласа. И можно сказать, что нашему городу повезло. Повезло и тем сотням учеников, которым посчастливилось заниматься у Валерия Алексеевича. В.А.Дьячков всегда говорил своим ученикам: «Занимаясь баскетболом, вы станете сильными, быстрыми, ловкими и смелыми, воспитаете в себе меткость, умение быстро ориентироваться на площадке. К тому же игра очень эмоциональная. Но главное в баскетболе – это бросок. В нем смысл и цель игры». С именем Дьячкова связаны многие славные страницы спортивной жизни Котласа. И можно сказать, что нашему городу повезло. Повезло и тем сотням учеников, которым посчастливилось заниматься у Валерия Алексеевича.

Мои друзья из 4-й школы так же на своих уроках познакомились с новой для нас игрой. Естественно, уроков физкультуры было недостаточно. Хотелось играть каждый день. Выход был найден быстро. Рядом с домом соорудили баскетбольный щит, взрослые помогли сделать кольцо, вкопали столб и дело пошло. Теперь всё свободное время посвящали игре. Мои друзья из 4-й школы так же на своих уроках познакомились с новой для нас игрой. Естественно, уроков физкультуры было недостаточно. Хотелось играть каждый день. Выход был найден быстро. Рядом с домом соорудили баскетбольный щит, взрослые помогли сделать кольцо, вкопали столб и дело пошло. Теперь всё свободное время посвящали игре.

Учитель только приоткрыл нам дверь, дальше мы совершенствовались сами. Мы были больше уличными игроками, в школьную секцию баскетбола попасть было трудно. Там в основном тренировались старшие юноши и девушки, т.е. сборные школы. Команда 76-й была очень сильной. В городе ей не было равных. Мы не пропускали ни одной игры с ее участием. Тогда еще не было больших спортзалов в городе, и все игры проводили в нашей школе. Мы приходили заранее, переобувались в кеды, иначе в зал не пустят, садились на подоконники и смотрели за игрой старших юношей, каждый раз открывая для себя новые элементы игры, технические приемы. В перерывах между играми нам разрешали побросать по кольцу, и уже это было за счастье. Мы неистово боролись за каждый отскочивший мяч, утверждая тем самым свою причастность к игре. Уже на следующий день, у себя во дворе, пытались повторить броски и дриблинг, увиденные накануне. Учитель только приоткрыл нам дверь, дальше мы совершенствовались сами. Мы были больше уличными игроками, в школьную секцию баскетбола попасть было трудно. Там в основном тренировались старшие юноши и девушки, т.е. сборные школы. Команда 76-й была очень сильной. В городе ей не было равных. Мы не пропускали ни одной игры с ее участием. Тогда еще не было больших спортзалов в городе, и все игры проводили в нашей школе. Мы приходили заранее, переобувались в кеды, иначе в зал не пустят, садились на подоконники и смотрели за игрой старших юношей, каждый раз открывая для себя новые элементы игры, технические приемы. В перерывах между играми нам разрешали побросать по кольцу, и уже это было за счастье. Мы неистово боролись за каждый отскочивший мяч, утверждая тем самым свою причастность к игре. Уже на следующий день, у себя во дворе, пытались повторить броски и дриблинг, увиденные накануне.

В то время я стал заядлым болельщиком. Это же моя школа всех обыгрывает! И уже только за это можно было любить её. В то время я стал заядлым болельщиком. Это же моя школа всех обыгрывает! И уже только за это можно было любить её.

Мой соседский дружок Лёша сетовал: «Почему я не учусь в вашей школе и не играю за неё». И это не смотря на то, что он ходил на секцию баскетбола в Дом пионеров. А я хотел примкнуть к нему, но там брали только ребят из городских школ, а наша была железнодорожной. Тогда было так. Мой соседский дружок Лёша сетовал: «Почему я не учусь в вашей школе и не играю за неё». И это не смотря на то, что он ходил на секцию баскетбола в Дом пионеров. А я хотел примкнуть к нему, но там брали только ребят из городских школ, а наша была железнодорожной. Тогда было так.

А теперь о футболе. В 1963 году котласский «Локомотив» стал чемпионом области. Это событие в значительной степени повлияло на рост популярности игры среди городской детворы. Как грибы начали расти детские дворовые команды. Стали играть двор на двор, улица на улицу. В это время мы регулярно ходили на стадион «Локомотив», хоть и не близко было, и видели, как играют наши любимцы: Геннадий Лаврентьев, Борис Логачев, Герман Докшин, Юрий Гордеев, Валерий Баёв, Евгений Просвирин и другие. И нам тоже хотелось так управлять мячом, забивать голы и выигрывать матчи. Для начала облюбовали небольшой пустырь недалеко от дома. Площадка была меленькая, но нам этого хватало. К тому же там имелась ровная мелкая травка. Мы называли этот стадиончик «Кусочек «Уембли». А теперь о футболе. В 1963 году котласский «Локомотив» стал чемпионом области. Это событие в значительной степени повлияло на рост популярности игры среди городской детворы. Как грибы начали расти детские дворовые команды. Стали играть двор на двор, улица на улицу. В это время мы регулярно ходили на стадион «Локомотив», хоть и не близко было, и видели, как играют наши любимцы: Геннадий Лаврентьев, Борис Логачев, Герман Докшин, Юрий Гордеев, Валерий Баёв, Евгений Просвирин и другие. И нам тоже хотелось так управлять мячом, забивать голы и выигрывать матчи. Для начала облюбовали небольшой пустырь недалеко от дома. Площадка была меленькая, но нам этого хватало. К тому же там имелась ровная мелкая травка. Мы называли этот стадиончик «Кусочек «Уембли».

Мой друг рассказал мне, что есть такой журнал «Спортивные игры» и стал уговаривать родителей выписать его мне. Не сразу, но они согласились, и я стал раз в месяц получать его. Помимо большого количества фотографий и рассказов о технике и тактике игр, в нём печатались кинограммы из различных видов спорта, на которых можно было учиться тому или иному элементу техники футбола, баскетбола и других игр. А это уже что-то. Ну и, конечно, рассказы о великих спортсменах. Из этого журнала я воочию, а не понаслышке узнал о таких, как Пеле, Гарринча, Яшин, Бобров. Футбол стал у нас превалировать. Затем я стал замечать за собой, что что-то стало получаться и весьма неплохо. Это ещё больше подстегивало. И уже совсем футбол вышел на первое место, когда у нас появились любимые команды в чемпионате СССР. Мы стали болельщиками. Теперь мы раз в неделю покупали в киосках за 5 копеек еженедельник «Футбол», читали его от корки до корки, узнавая последние вести с футбольных полей. Мой друг рассказал мне, что есть такой журнал «Спортивные игры» и стал уговаривать родителей выписать его мне. Не сразу, но они согласились, и я стал раз в месяц получать его. Помимо большого количества фотографий и рассказов о технике и тактике игр, в нём печатались кинограммы из различных видов спорта, на которых можно было учиться тому или иному элементу техники футбола, баскетбола и других игр. А это уже что-то. Ну и, конечно, рассказы о великих спортсменах. Из этого журнала я воочию, а не понаслышке узнал о таких, как Пеле, Гарринча, Яшин, Бобров. Футбол стал у нас превалировать. Затем я стал замечать за собой, что что-то стало получаться и весьма неплохо. Это ещё больше подстегивало. И уже совсем футбол вышел на первое место, когда у нас появились любимые команды в чемпионате СССР. Мы стали болельщиками. Теперь мы раз в неделю покупали в киосках за 5 копеек еженедельник «Футбол», читали его от корки до корки, узнавая последние вести с футбольных полей.

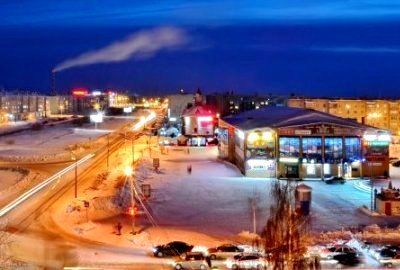

Между тем город рос, развивался и хорошел. На рубеже 50-60х годов были построены: Управление Печорской железной дороги, улица Луначарского с трехэтажными домами и «сталинскими» квартирами, Дом культуры железнодорожников, Дом пионеров, кинотеатр «Спутник», отделенческая больница, гостиница, педучилище, хлебокомбинат, новые детские сады и ясли. Автомобильный мост на месте старого переезда, который котлашане сразу же окрестили «горбатым», котласские электросети, открыт Котласский историко-революционный музей в бывшем народном доме. Между тем город рос, развивался и хорошел. На рубеже 50-60х годов были построены: Управление Печорской железной дороги, улица Луначарского с трехэтажными домами и «сталинскими» квартирами, Дом культуры железнодорожников, Дом пионеров, кинотеатр «Спутник», отделенческая больница, гостиница, педучилище, хлебокомбинат, новые детские сады и ясли. Автомобильный мост на месте старого переезда, который котлашане сразу же окрестили «горбатым», котласские электросети, открыт Котласский историко-революционный музей в бывшем народном доме.

В 1960 году строительство ЦБК было объявлено Всесоюзной ударной стройкой. Со всей страны в Коряжму потянулась молодежь. Здесь можно было получить профессиональное образование, а так же жильё. В 1960 году строительство ЦБК было объявлено Всесоюзной ударной стройкой. Со всей страны в Коряжму потянулась молодежь. Здесь можно было получить профессиональное образование, а так же жильё.

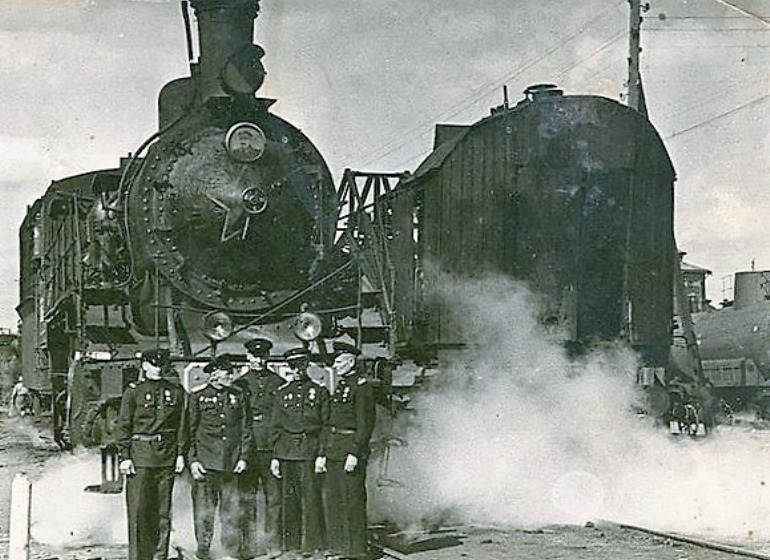

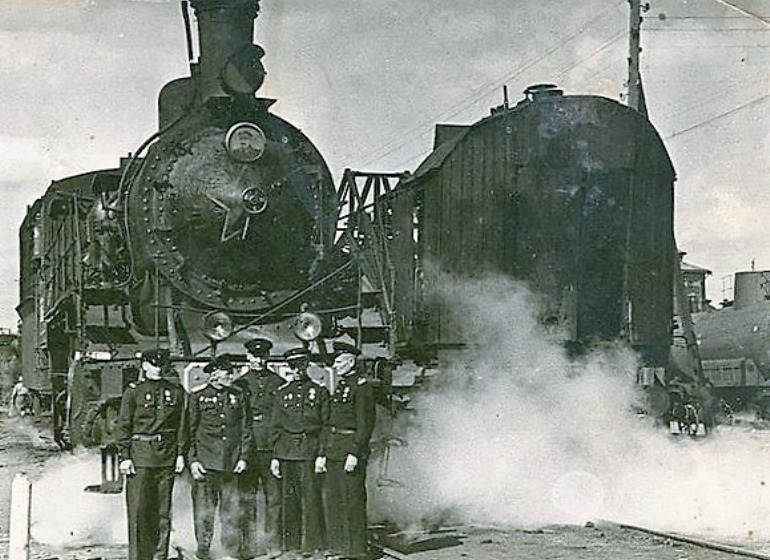

Котласские железнодорожники получили мощные, скоростные паровозы серии П-36 «Победа», которые возили пассажирский поезда дальнего следования. Котласские железнодорожники получили мощные, скоростные паровозы серии П-36 «Победа», которые возили пассажирский поезда дальнего следования.

Старенький аэропорт, который находился в черте города, стал принимать из Архангельска самолеты ИЛ-14. Одновременно шло строительство нового аэропорта за городской чертой. Старенький аэропорт, который находился в черте города, стал принимать из Архангельска самолеты ИЛ-14. Одновременно шло строительство нового аэропорта за городской чертой.

На улице Маяковского начали возводить 4-х, а немного позже и 5-ти этажные дома, асфальтировать и приводить в порядок улицы, площади и тротуары. На улице Маяковского начали возводить 4-х, а немного позже и 5-ти этажные дома, асфальтировать и приводить в порядок улицы, площади и тротуары.

На Северной Двине появились новенькие двухпалубные теплоходы «Индигирка», «Пинега», «Алекма», «Неман», а так же теплоход на подводных крыльях «Ракета», которые курсировали по линии Котлас-Архангельск. Они пришли на смену старым колесникам. На Северной Двине появились новенькие двухпалубные теплоходы «Индигирка», «Пинега», «Алекма», «Неман», а так же теплоход на подводных крыльях «Ракета», которые курсировали по линии Котлас-Архангельск. Они пришли на смену старым колесникам.

Кстати, именно в то время, в период белых ночей, у молодежи появилась традиция – после танцев в городском саду ходить на реку провожать теплоходы. Они отправлялись ежедневно в 23 часа. Молодежь просто валом валила на «Речной» через пешеходный мост. Почти как на демонстрации большой колонной. Кстати, именно в то время, в период белых ночей, у молодежи появилась традиция – после танцев в городском саду ходить на реку провожать теплоходы. Они отправлялись ежедневно в 23 часа. Молодежь просто валом валила на «Речной» через пешеходный мост. Почти как на демонстрации большой колонной.

На теплоходе начинал играть марш «Прощание славянки», он медленно разворачивался на реке и, сверкая огнями, удалялся на закате. «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда…» На теплоходе начинал играть марш «Прощание славянки», он медленно разворачивался на реке и, сверкая огнями, удалялся на закате. «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда…»

Это было так романтично и трогательно, что вызывало бурю нахлынувших эмоций у провожающих влюбленных парочек. И они еще долго не расходились с «Речного». Это было так романтично и трогательно, что вызывало бурю нахлынувших эмоций у провожающих влюбленных парочек. И они еще долго не расходились с «Речного».

День 7 ноября и 1 мая. В той, прошлой, советской, жизни это означало бы одно: праздничные выходные и демонстрации. Когда я был маленький и ходил с родителями, было интересно, умно и весело. А вот когда учился в школе, демонстрации почему-то не любил, нас просто заставляли туда ходить, а мы всячески старались отлынивать. А после школы демонстрации снова стали в радость: красиво оденешься, обязательно встретишь знакомых, таких же красивых и радостных, настроение приподнятое еще и оттого, что после демонстрации обязательно продолжение празднования уже в компании, почти как Новый Год… День 7 ноября и 1 мая. В той, прошлой, советской, жизни это означало бы одно: праздничные выходные и демонстрации. Когда я был маленький и ходил с родителями, было интересно, умно и весело. А вот когда учился в школе, демонстрации почему-то не любил, нас просто заставляли туда ходить, а мы всячески старались отлынивать. А после школы демонстрации снова стали в радость: красиво оденешься, обязательно встретишь знакомых, таких же красивых и радостных, настроение приподнятое еще и оттого, что после демонстрации обязательно продолжение празднования уже в компании, почти как Новый Год…

Нет, мы не были такими уж проблематичными, что ли. Скорее ощущение праздника исходило от общности, уверенности в себе и в своей завтрашней жизни. Нет, мы не были такими уж проблематичными, что ли. Скорее ощущение праздника исходило от общности, уверенности в себе и в своей завтрашней жизни.

* * *

Вспоминая Первомай

И октябрьскую пальбу,

Мы с тобой за транспарантом

Целовались на ходу.

И сегодня, юность помня,

Пережить готов я вновь

Единение с народом

Да и к партии любовь.

Я готов с рядами слиться,

Прокричать своё «Ура!»,

Что в такой стране родился,

Удивляться до утра.

Лишь бы снова окунуться

В тот далекий сладкий дым.

Удивляться, целоваться,

Просыпаться молодым.

|

Автор статьи: Владимир Мокрецов

Фото из архива автора

|